Cuando la casualidad fue un poema

En la vida de cada cual, se dan casualidades con mayor o menor frecuencia. Siempre tienen un grado de sorpresa, y en su mayoría son para bien. Las hay simplemente anecdóticas, y las hay de importancia vital. Algunas rozan lo increíble, y a falta de una palabra más exacta, les llamamos magia. Hay quien ha dado en llamarlas «causalidad», pero eso es otra reflexión.

Este es el relato de una casualidad, no sé si mágica, pero sí bonita. Tanto, que solo merece ser contada.

«Éramos unos niños con todo el tiempo libre del verano». Así empezaba una columna que publiqué en la sección Bierzo del Diario de León, el 14 de octubre de 2005. En una columna las líneas son limitadas, y tuve que comprimir aquella historia como pude. Continúo ahora sin esa limitación, rescatando alguno de aquellos fragmentos.

Durante cinco veranos consecutivos, en mi caso desde los 7 a los 12 años, los amigos del barrio, en Ponferrada, dedicábamos parte de las vacaciones a preparar espectáculos de calle. Era una mezcla variopinta de play-backs, baile, imitaciones de personajes famosos y obritas de teatro de cosecha propia, emulando algún programa de variedades del sábado por la noche, pero un poco (bastante) más gracioso. Familia y allegados nos compraban las entradas, que empezaron costando cincuenta pesetas y con los años subieron a cien. Con ese dinero nos íbamos por ahí de merienda al día siguiente. Solían ser unas meriendas bien surtidas de gominolas.

Sin ser conscientes aún de que sería el último año, ensayábamos una tarde en el mirador que hay tras el convento de la Calle del Reloj. Era agosto de 1990.

Apareció un señorín. Venía subiendo por uno de los caminos empedrados que llevan al Rañadero, así que se le veía fatigado; la pronunciada cuesta, el calor. Nos preguntó algo, no soy capaz de recordar el qué. Éramos muy dicharacheros y empezamos a hablar con él. Era especial, de aspecto frágil y amable. Cercano. Se sentó con nosotros. El ensayo se suspendió, y se inició una conversación que se prolongó durante mucho rato. Acabamos contándole con todo detalle lo que hacíamos y qué papel tenía cada uno. Él, ilusionado, y con una serena chispa de emoción en su mirada, nos escuchaba atentamente. El sincero interés de un adulto que no nos trataba con condescendencia, activó un resorte que nos hizo volcar ante él nuestras ocurrencias. También compartió con nosotros algunas impresiones suyas y algún dato sobre su procedencia.

En algún momento, sacó un bolígrafo y una libreta y apuntó nuestros nombres. Siguió finalmente su camino, no sin antes decirnos que vendría a ver el espectáculo el día del estreno. Y vino.

Era Brindis Morán.

Le recuerdo clarísimamente allí, hacia la izquierda del grupito de personas que conformaban nuestro público, mezclado entre nuestras madres, abuelas, amigas de las abuelas, tías, algún padre, algún abuelo. Aplaudiendo cuando tocaba, riendo cuando la gracia era intencionada, y también cuando no lo era. Su pantalón y chaqueta de traje, gris claro, con pequeños cuadritos. Boina de visera gris. Gafas de pasta. Y sus zapatos negros de andarín, con cordones, fuertes y flexibles.

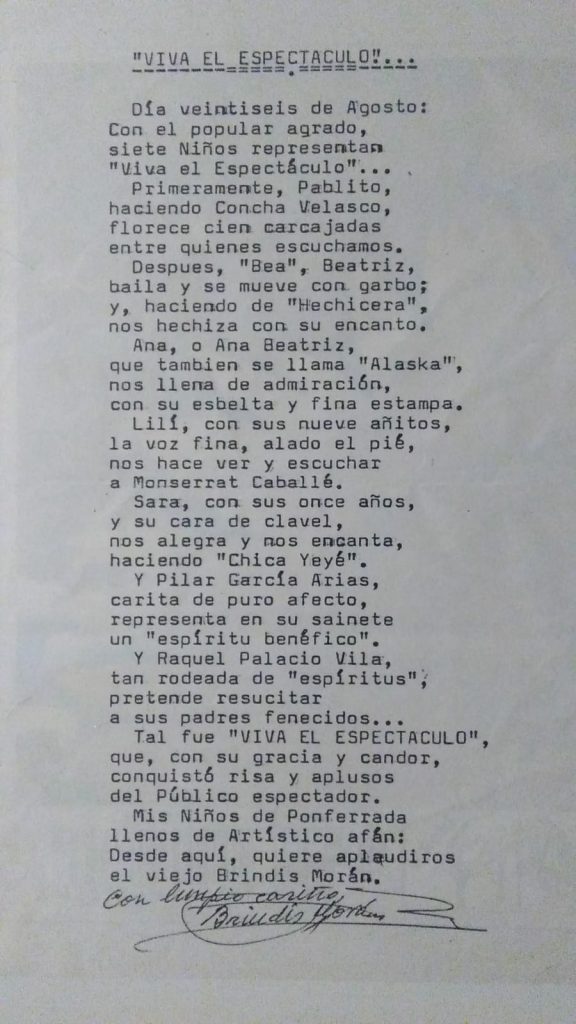

Quiso quedar con nosotros porque quería darnos algo. Confirmamos día y hora aproximada, y volvimos a encontrarnos en el mismo sitio. Lo que nos traía era, sí, un poema. Con una estrofa personalizada para cada uno. Había hecho las correspondientes fotocopias, tamaño cuartilla, y nos regaló aquel tesoro. Escrito a máquina y firmado, con dedicatoria, a mano.

Me alegra recordar que ya en aquel momento supimos darle el valor que merecía. Nos pareció un precioso detalle, nos hizo mucha ilusión y se la manifestamos, y le dimos mucho las gracias.

La siguiente vez que lo vi, habían pasado meses, quizás más de un año. Cruzaba la Plaza del Ayuntamiento con paso calmado y decidido a la vez. Hubiera pasado a mi lado sin fijarse, y le dije «¡Brindis!». Me reconoció y se paró a hablar. Después de los «qué tal» y demás lugares comunes, me contó el motivo de la determinación que había en su gesto. Había escrito una carta al Rey y le acababan de responder. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, sacó la carta, un solo folio, y efectivamente: El membrete de la Casa Real, y firmado por S.M. el Rey.

Brindis había enviado algún tipo de reivindicación o protesta, con la consiguiente petición al respecto. De eso estoy segura, pero, aunque me gustaría mucho, por más que hago memoria no recuerdo de qué se trataba exactamente. Recuerdo solo su semblante grave y serio al contarlo, y su sentido de la justicia satisfecho por haber obtenido respuesta.

Pasaron varios años hasta que volví a encontrármelo, también en Ponferrada, por la Calle Real. En esta ocasión pasé muy cerca de él en la estrecha acera, pero solo hice un amago de saludo que él no captó. Su indumentaria seguía siendo la misma, pero había puesto sendos trozos de espuma amarilla en las patillas de sus gafas, en la parte detrás de las orejas, para, seguramente, suavizar la presión. Me di la vuelta a su paso y lo miré caminar unos segundos. Esa fue la última vez que lo vi.

Cuando Brindis murió, me enteré escuchando Radio Bierzo un mediodía. A la pena por la noticia, se unió cierta sorpresa por que fuera uno de los titulares del día. Rápidamente pasaron por mi cabeza todos los recuerdos de aquel verano, el poema, y la persona de Brindis en sí. Escribía una columna en el Diario de León un día a la semana, y al momento decidí que la siguiente se la dedicaría a él. Esta decisión, llevaba indefectiblemente unida la necesidad de explicar quién había sido aquel hombre sensible; contaría que era un poeta, y cómo fue que unos niños le conocimos y nos regaló un poema.

Cuando más tarde desarrollaron la noticia, me di cuenta de que era yo la que no sabía quién había sido Brindis. Así que titulé «A Brindis Morán», y conté aquel día de agosto. Escribí que aunque nos quintuplicaba la edad, era otro niño tan libre como nosotros. Tan libre, que podía pasarse una tarde conociéndonos y dejándose conocer. Escribí que radio y prensa enumeraban sus hazañas, unas de a pie, otras de a mano, pluma en ristre, cazando al vuelo las ideas que surcan los aires de este mundo loco, con su intención sana de poner el poco orden posible que cabe en un poema.

En aquellos días tuvo ya lugar una casualidad, que fue la de reencontrarme, tras muchos años, con dos de las niñas del barrio. Ambas le recordaban como yo. Una de ellas, buscó el poema y lo puso en un portarretratos. Siguió pasando el tiempo. Y las circunstancias. Y la vida dio vueltas. Por motivos laborales, mi pareja y yo nos vimos en la tesitura de optar por una alternativa que nunca habíamos planeado: Irnos a vivir a la casa que había sido de sus abuelos, en el pueblo. Llevaba unos veinte años vacía, pero estaba relativamente bien conservada y era habitable. La casa de sus abuelos, en La Cabrera. En Sigüeya.

La alternativa se hizo realidad. Llegamos una noche muy fría de febrero y ya hemos cumplido siete años aquí.

Brindis era de Sigüeya.

La abuela de mi pareja se llamaba Eugenia Morán.

Era una de las hermanas de Brindis.

La casa fue en un principio de los padres de ella, y aquí vivieron junto con sus hijos.

Llegado el momento de repartir la herencia, una parte de la casa fue de Eugenia, y la otra parte, fue de Brindis. Los demás hermanos volaron hacia otros destinos. Brindis también voló, pero esa ya es otra historia.

Finalmente, las dos partes se unieron, formando la casa que es hoy en día.

Así que, la casa donde vivo, donde estoy escribiendo esto ahora, fue la casa de Brindis Morán.

En una de las habitaciones me hice un pequeño taller de pintura, y luego he sabido que ahí era donde tenía Brindis su «estudio». Ahí compuso poemas y canciones y escribió partes de su prosa.

En los recuerdos de niñez de un familiar, hay una imagen nítida de la impresión que le causó entrar en esa habitación y encontrarse a Brindis tocando con otros músicos.

Lo cierto es que, cuando nosotros llegamos, no había en la casa ningún rastro suyo.

Toda su huella es la que está en sus libros, en su poesía, en sus canciones. En el recuerdo de quienes le conocieron, y en el de quienes le quisieron.

Pasó por la vida como un pájaro que recogió las semillas secas de la miseria, al alzar el vuelo se las llevó con él, y cuando volvió, las había convertido en alimento y las hizo germinar en forma de arte, de regalos a su tierra y a su gente.

El poema que nos regaló está colgado, con un cristal, en la pared de la cocina que fue suya.

Termino este relato con las mismas palabras con que terminé aquella columna, pues son verdad todo el tiempo:

Fue usted un ser auténtico. Sabio, y por lo tanto, humilde. Dentro de esa figura de porte y gestos delicados, se le adivinaba una férrea fidelidad a sí mismo.

Por todo ello, gracias.

Hasta siempre.

madre mía, preciosa historia expresada con increíbles palabras desarrollada por una increíble mujer que, a su vez, es la mejor persona y prima del mundo.

Si, supongo que las casualidades existen… Incluso tu casa tiene su nombre.

Habra que convertir la casualidad en novela. Desde la distancia me alegra saber que seguis por barrioelprao (uno que estaba por alli cuando empezasteis la nueva andadura).

Muchas gracias.

Salud